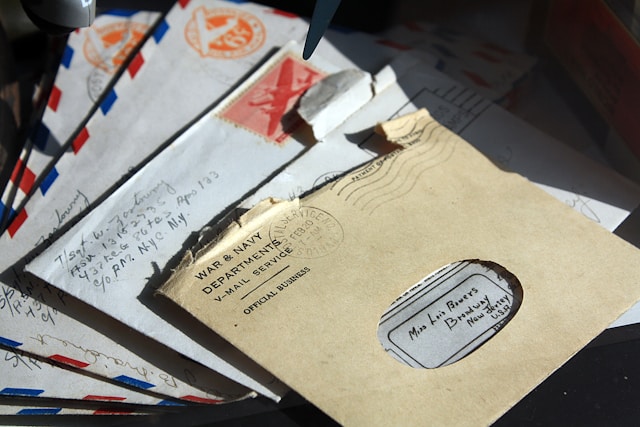

諸々の物価が上がる中、業務にも地味に影響を及ぼしそうなのが「郵便料金の値上げ」です。

2024年10月から、郵便料金は約30%の値上げとなりました。

「一気に3割の値上げか」と考えると確かに痛い話ですが、冷静に考えると100円前後でお客様の元まで

確実に届けてくれる仕組みとも言えます。

果たしてこれは“高い”のか、それとも“安い”のか。改めて考えさせられます。

■ 値上げの背景にある「利用減少」と「物流コストの上昇」

日本郵便によると、今回の値上げは郵便物の利用減少と物流コストの上昇が主な要因です。

郵便損益は民営化以降、2022年度に初めて赤字に転落。料金改定は1994年以来、実に30年ぶりとのことです

(出典:Yahoo!ニュース)。

「物流コストの上昇」については、多くの方が実感を持って理解できるでしょう。

人手不足や燃料費の高騰など、物流業界の厳しさは身近な問題です。

一方で「利用数の減少」については、私たち自身の行動がその一因となっていることを否めません。

私自身、十数年前に年賀状をやめ、お客様への書類送付も極力メールで対応しています。

どうしても必要な場合のみ郵送としていますが、今後もできるだけデジタル手段に移行していきたいと考えています。

■ 業種によって異なる“郵便の必要性”

とはいえ、郵便を欠かせない業種も少なくありません。

たとえば、DM(ダイレクトメール)を活用する業界では、郵送の値上げは痛手です。

近隣向けならポスティングも可能ですが、全国展開する企業ではまだまだ郵送DMが主流です。

また、士業などの「押印文化」が残る分野では、依然として紙書類の郵送が必要とされています。

今回の値上げが、郵便事業の赤字補填につながるのか、それともさらなる郵便離れを加速させるのか

この分岐点は明確になりつつあります。

■ DXの観点で考える「郵送依存の見直し」

DX(デジタルトランスフォーメーション)の観点から見れば、この値上げは業務プロセスを見直す好機でもあります。

DMが減れば消費者にとってはメリットかもしれませんが、事業者にとっては顧客接点が減るリスクもあります。

だからこそ、デジタルを活用した“新たなつながり方”の模索が求められます。

また、重要書類の送付においても「なぜメールではダメなのか?」「他の優位な手段はないのか?」

という問いを改めて考えるべき時です。

元デジタル大臣の「押印不要」方針以降、制度面では柔軟になりつつありますが

現場ではまだ「押印+紙の郵送」が根強く残っています。

これは送り手の慣習や受け手側の意識の問題も大きいでしょう。

■ DXの“最後の砦”は紙文化の変革にあり

押印廃止、FAX廃止に続き、郵送文化の見直しも避けて通れません。

「紙で送るのが当たり前」という固定観念を解きほぐし、電子署名やクラウド共有など

より効率的で安全な手段への移行を進めることが、真の意味でのDXです。

郵便料金の値上げは単なるコスト上昇ではなく、私たちの業務スタイルを再考するきっかけ。

紙の文化をどう変えていくか。この課題こそ、DXが挑むべき“最後の砦”なのかもしれません。