テクノロジーやデジタルの進化に関心を持つ方なら、「未来予測」という言葉に

ワクワクするのではないでしょうか。

「次はどんなテクノロジーが登場するのか?」「社会や働き方はどう変わっていくのか?」

そんな好奇心を刺激される中で、総務省のWebサイト掲載情報から読み解きます。

それが、2030年代に実現したい未来の姿と実現に向けた工程イメージ

情報通信審議会 情報通信政策部会 IoT新時代の未来づくり検討委員会 とりまとめ案『未来をつかむTECH戦略』。

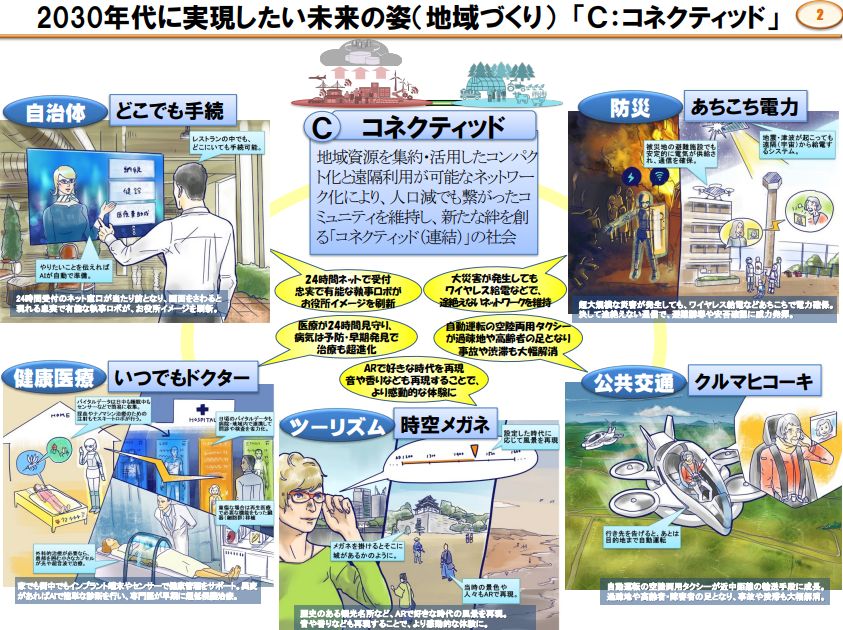

今回はこの中から「2030年代に実現したい未来の姿(地域づくり)=C:コネクテッド」をテーマに

私なりの考察と未来予想を交えて解説します。

■ C:コネクテッドとは(地域づくり)?

「コネクテッド(Connected)」とは、地域資源を集約・活用し、遠隔でもつながる

ネットワーク化社会を指します。

人口減少が進んでも、地域のコミュニティを維持し、新しい絆を生み出す社会の形です。

総務省資料では、以下の5つの分野で具体的な未来像が描かれています。

- 自治体:どこでも手続き

- 健康医療:いつでもドクター

- ツーリズム:時空メガネ

- 公共交通:クルマヒコーキ

- 防災:あちこち電力

ここからは、それぞれの分野について私自身の視点も交えて見ていきましょう。

◆ 自治体:どこでも手続き 【実現度:⭐️⭐️⭐️】

24時間いつでも利用できるオンライン窓口が当たり前となり、画面上に現れる“執事ロボット”のような

AIアシスタントが行政手続きを支援する。そんな未来が想定されています。

実際、マイナンバー制度の進展によって個人認証の仕組みは整いつつあります。

しかし、「オンラインなのに紙出力が必要」という現状を考えると、省庁間の横断的なデータ連携

(いわゆる縦割り打破)が実現しない限り、本当の意味での「どこでも手続き」は難しいでしょう。

行政の存在意義を前提にした議論も多いですが、目的を“利便性の最大化”に置くことで

業務の合理化が進むことを期待したいところです。

◆ 健康医療:いつでもドクター 【実現度:⭐️⭐️】

インプラント端末やセンサーが体調を常時モニタリングし、AIが異変を検知すれば専門家に連携する

技術的にはすでに実現可能な段階にあります。

課題はむしろ制度や既得権益との調整。

リモート診療の普及も、法整備や医療機関の合意形成に時間を要しています。

この分野は、海外が先行し、日本は慎重に追随する構図になると予想されます。

◆ ツーリズム:時空メガネ 【実現度:⭐️⭐️⭐️】

歴史ある観光地で、AR(拡張現実)技術によって好きな時代の風景を再現

まるで“時空を旅するような観光体験”です。

音や香りまで再現できれば、感動体験はさらに深まります。

ARやVR技術はすでに成熟しつつあり、課題は誰が主導して進めるか(行政か、民間か)という点。

自治体主導なら公的資金が必要ですが、民間主導ならコンテンツの質や速度に差が出ます。

教育分野の「パノラマ教室」などと連携すれば、観光×学びの新しい形として実現の可能性は高そうです。

◆ 公共交通:クルマヒコーキ 【実現度:⭐️⭐️】

空陸両用の自動運転タクシーが、過疎地や高齢者の移動を支える

そんな未来像は昭和のSFにも登場していました。

にもかかわらず、いまだ実現に至っていないのは、技術よりも法規制・社会制度面の壁が大きいからです。

おそらく海外での実証が先に進み、その成功例を受けて日本で普及する流れになるでしょう。

◆ 防災:あちこち電力 【実現度:⭐️⭐️】

大規模災害時でもワイヤレス給電と通信インフラにより電力・情報を確保する構想です。

通信分野ではすでに衛星通信などが実戦投入されていますが、国内製の技術が少ない点は課題です。

特に注目すべきは、蓄電技術の進化とワイヤレス給電の実用化。

これらが進めば、災害時だけでなく平常時のエネルギー分散型社会にも貢献するでしょう。

■ まとめ:地域づくりは「技術」より「制度改革」が鍵

「地域づくり(C:コネクテッド)」の実現は、技術革新そのものよりも

既存制度や規制、既得権益の壁をどう乗り越えるかが最大の課題です。

正直なところ、技術面ではすでに多くが可能になっているにもかかわらず

社会制度が追いついていません。

おそらく2030年代の初期段階では、海外が先陣を切り、日本はその成果を取り入れながら

整備を進める形になるでしょう。

しかし、それでも確実に変化は進んでいきます。

次回は、2030年代に実現したい未来像の第3テーマ、

「産業づくり(T:トランスフォーム)」を取り上げます。