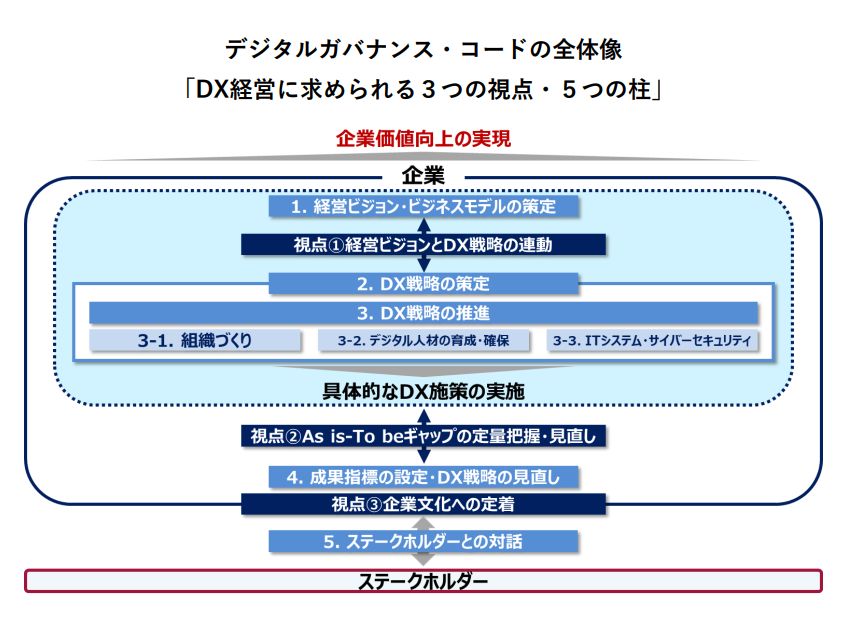

前回は、DX認定制度の概要と、その基盤となる「デジタルガバナンス・コード」の

全体像について整理しました。

今回はこのデジタルガバナンス・コードの内容をより深く掘り下げ

企業がDX認定を取得するうえで押さえるべきポイントを解説します。

■ デジタルガバナンス・コードとは何か

経済産業省は2020年11月、企業の自主的なDX推進を後押しするため、社会・競争環境のデジタル化を前提とした経営ビジョンや、経営者に求められる対応を体系化した指針として「デジタルガバナンス・コード」を策定しました。

DX認定の判断基準は、このコードを軸に構成されています。

■ デジタルガバナンス・コードの全体構成(5つの柱・3つの視点)

【5つの柱】

- 経営ビジョン・ビジネスモデルの策定

- DX戦略の策定

- DX戦略の推進

3-1. 組織づくり

3-2. デジタル人材の育成・確保

3-3. ITシステム・サイバーセキュリティ - 成果指標の設定・DX戦略の見直し(PDCA)

- ステークホルダーとの対話

1. 経営ビジョン・ビジネスモデルの策定

■ 柱となる考え方

企業は、データ活用やデジタル技術の進化がもたらすリスク・機会を踏まえて

未来志向の経営ビジョンと、それを実現するためのビジネスモデルを策定する必要があります。

■ 認定基準

- デジタル技術や社会変化を前提にした経営ビジョンを公表していること

- ビジネスモデルの方向性を明確に示していること

■ 実務的には「最上位方針の明確化」

ここで求められるのは、企業の最上位にある“DXを推進する意思表明”です。

そのため、内容はどうしても抽象的・総花的になりがちです。

とはいえ、外部へ向けた説明責任という意味では必要なプロセスであり、DX認定では必須の項目です。

■ AIで自動生成可能なイメージに近い、典型的な経営ビジョン例

以下は、DX認定申請でよく見られるスタンダードな構成要素です。

【経営ビジョン】

- 社会変化とデジタルの影響を的確に捉え、リスクと機会の両面を考慮

- 中期経営計画・統合報告書などと整合性のある方向性

- 自社の枠を超えて、業界や社会への価値提供を含める

例: 「デジタル技術を活用して新たな価値を創造し、持続可能な社会をリードする企業を目指す」

【ビジネスモデル】

- 既存事業の強化:顧客満足・技術力など自社の強みを活かす

- 課題の明確化:弱点をデジタルで補完し改善

- 市場変化への俊敏な対応:スケーラブルで柔軟な体制

- 企業間連携・共創によるイノベーション

- 社会課題解決型の事業設計

- 成果指標による継続的な評価(収益・顧客満足・社会的インパクト等)

2. DX戦略の策定

■ 柱となる考え方

DX戦略とは、経営ビジョンを実現するための“実行計画”です。

データ活用・デジタル技術の進化を踏まえつつ、既存事業の改革と新規事業の創出を見据えた

戦略設計が求められます。

■ 認定基準

- ビジネスモデルを実現するためのDX戦略を公表していること

■ 戦略となると一気に難易度が上がる

実務上は、以下のような要素をバランスよく含めることが求められます。

- データ活用

- データガバナンスの強化

- 企業間連携

- 既存事業の変革

- 新規事業創出

内容はどうしても「理想を並べる」総花的な文書になりますが、

DX認定の目的が“基準を満たした体制づくりの証明”である以上、ある程度は仕方ありません。

実際、多くの企業は既にDX認定を受けている企業のHP公開資料を参考に文書化しています。

■ なぜ「DX認定の文書」は本質から離れがちなのか

今回の目的はあくまでも

「DX認定を取得すること」

であって

「DXそのものを成功させること」ではない

という構造的な理由があります。

実務で本当に必要なのは、

- 現状課題の深掘り

- 優先順位付け

- 具体的な改善策の検討

といった“課題起点”のアプローチです。

しかしDX認定では、抽象的な理想像に合わせた文書作成が中心になり、

場合によっては デジタル化(デジタイゼーション)=DX という誤解を招く可能性もあります。

■ ここを誤ると危険

「デジタル化が目的化し、KPIが形骸化する」

「仕事を増やすだけのDXごっこになる」

という典型的な失敗パターンに陥ります。

DXはデジタル化の延長線ではなく、

“価値創造のための変革” であることを忘れないようにしましょう。

次回は 「3. DX戦略の推進」 について、より具体的に触れていきます。