生産管理システムとは?歴史と現状

企業、特に製造業において不可欠な「生産管理システム」。これは企業の規模や業態によって、Excelによる管理、汎用システムの導入、オリジナル開発など、さまざまな形で運用されています。

生産管理システムの歴史は古く、コンピュータが普及し始めた頃から存在し、少なくとも50~60年の歴史があります。技術やプログラミング言語は進化しても、その基本的な目的――生産フローの可視化と業務の効率化――は一貫しています。

しかし、現代では各企業が「焼き直し」に躍起になり、システム導入や刷新に翻弄されている状況が見受けられます。こうした現状を踏まえ、本コラムでは「DXの視点」から生産管理システムの在り方を再考してみます。

シリーズとして複数回に分けて議論していく予定ですので、興味のある方はお付き合いください。

今後のテーマ

- 生産管理システムを定義する(今回)

- 生産管理システムの業種・業態ごとの違い

- 汎用システムではなぜ対応できないのか?

- 汎用品ではまかなえない範囲

- 社内政治:「既存踏襲派 vs. 改革推進派」の対立

- DXの視点で生産管理システムを再考する

- 生産管理システムのデータ活用とロジック

- シン生産管理システムとは?(理想の姿)

第1回:生産管理システムを定義する

「生産管理システム」と一口に言っても、業種や品目、管理範囲によって定義は大きく異なります。まずは俯瞰的にその概念を整理しましょう。

一般的な生産管理システムの役割

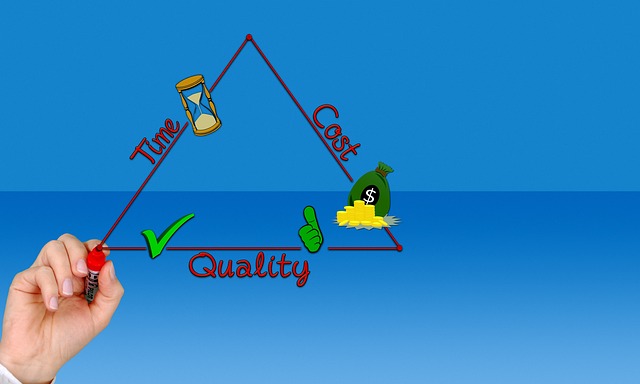

生産管理システムとは、製造業やサービス業において、生産活動を計画・調整・管理するためのソフトウェアやプロセスの総称です。主な機能としては、以下のようなものが挙げられます。

- 生産計画の立案(何を、どれだけ、いつ作るか)

- 生産設備の稼働管理(機械やラインの稼働状況の管理)

- 在庫管理(原材料・仕掛品・製品の在庫管理)

- 品質管理(製品の品質基準を維持するための監視・記録)

- 労働力の配分(作業員のスケジュール管理)

生産管理の基本概念は、「製販在」(製造・販売・在庫)の計画調整を軸に成り立っています。

この役割をさらに分解すると、以下のような要素に整理できます。

- 調達・受発注管理(前段階):部材の調達、外注管理など

- 生産管理(中間工程):製造プロセス、進捗管理、在庫管理、品質管理など

- 出荷・販売管理(後工程):顧客への出荷、受発注の調整など

こうして分解すると、「生産管理システム」と聞いて漠然としたイメージを持つ人でも、各要素を理解しやすくなるのではないでしょうか。

実はECシステムと似ている?

このように分解してみると、前後の受発注管理部分はB2Bの仕組みとして、ECサイトの注文管理と似ていることが分かります。また、中間の生産管理についても、品種や方式に違いはあれど、すでに確立された管理手法が存在します。

こうした観点から生産管理システムを見ると、従来の「企業ごとのカスタム仕様」ではなく、より標準化されたシステムを検討する余地があるのではないでしょうか。

「企業独自のこだわり」は本当に必要か?

この議論に対して、製造現場の関係者からは次のような反論が出るかもしれません。

- 「そんな単純な話じゃない!」

- 「自社のノウハウがあるから汎用品では対応できない」

- 「現場を知らないのに定義を決めるな!」

確かに、企業ごとに異なるノウハウや事情があるのは事実です。しかし、一歩引いて考えてみると、似たような問題は他の業界でも起こっています。

例えば、銀行システムを思い浮かべてみてください。各銀行は巨額の費用をかけて、ITベンダーとともに独自システムを開発・運用してきました。しかし、時代の変化とともに銀行再編が進むと、各社のシステム統合が大きな課題となりました。既存システムに巨額の投資をしたため、統合が難航し、結果としてトラブルが発生するケースもあります。

また、行政のデジタル化も似た問題を抱えています。地方自治体ごとに異なるITシステムを導入して効率化を図ったものの、全国的な統一が進まず、結果としてデータの互換性がなく非効率になってしまいました。この問題を解決するためにデジタル庁が設立されましたが、すでに先行してデジタル化を進めていた自治体ほど、新システムへの移行が難航する事態に陥っています。

このように、「独自仕様を守ること」と「全体最適化」は相反する部分があり、どこまでを標準化し、どこを個別対応とするのかは慎重に考えるべき課題です。

まとめ:DXの視点で生産管理システムを見直す

製造業やサービス業における生産管理システムは、企業のこだわりや業界特性を反映した形で運用されています。しかし、本当にその「こだわり」が必要なのか、DXの視点から再検討する時期に来ているのではないでしょうか。

本シリーズでは、こうした視点を持ちながら、生産管理システムのあり方について議論を深めていきます。次回は「業種業態ごとの生産管理システムの違い」について考えていきます。