〜中小企業が学ぶべき“成果を出す仕組み”の本質〜

中小企業の「まちの総務」として、日々ITに関わるサポート業務を行っている中で、ある企業様が大手コンサルティングファームとビジネスコンサル契約を締結されました。

当方も、企業様側の支援パートナーとして、そのプロジェクトに同席する機会を得ています。

今回は、その過程で私自身が肌で感じた「大手コンサルティングファームのノウハウの源泉」について、率直にお伝えしたいと思います。

「価格相応の価値」はしっかりある

支援しているコンサルティングファームは、誰もが知る有名どころ。もちろん費用もそれなりですが、それに見合う“きっちりとした仕事”をしてきます。担当者は比較的若手ながらも、非常に鍛えられており、プロ意識の高さが随所に感じられます。

Zoom越しの柔和な笑顔の奥には、「約束した成果は必ず出す」という強い眼差しが見え隠れするほどです。

当然ながら、企業からの依頼(要望)を受けてスタートするプロジェクトですから、「結果を出す」ことが至上命題。途中でうまくいかなかったとしても、それは顧客の責任ではなく、プロジェクトリーダーであるコンサル側の責任とされます。

そのため、報告や会議の場では、想像以上に厳しい言葉やトーンが飛び交う場面も少なくありません。

しかし、こうした“厳しさ”に慣れていない企業側の担当者にとっては、相当なプレッシャーとなり、双方のギャップに戸惑うことも事実です。

成果を出す秘密は「徹底されたマニュアル」にある

では、なぜこのような厳しい環境でも、コンサルティングファームの担当者は一定の成果を出し続けられるのでしょうか。

その理由は明確です。

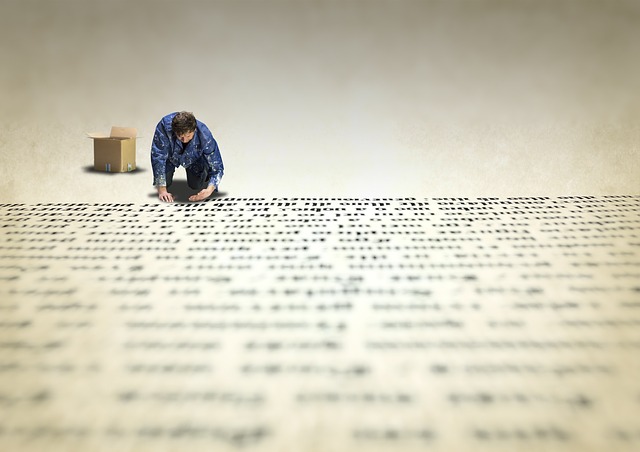

彼らの手元には、すでに“やるべきことが全て詰まったマニュアル”が存在しているのです。

たとえば、以下のような内容がマニュアル化されています。

- 明確な目的設定と、それに紐づく数値目標(例:◯件の架電、◯万円の受注目標など)

- 進捗管理表と行動スケジュール

- 目標未達時の対応策(“2の矢”“3の矢”の用意)

- 相手企業の担当者のモチベーションが低下した場合の対応マニュアル

- 顧客対応に関する標準化された訪問・架電スクリプト

これらを徹底して実行することで、個人の力量差を最小限に抑えつつ、組織として均一な品質と成果を担保しています。

マニュアルは「成果を生む仕組み」そのもの

こうしたマニュアルは、一朝一夕で完成するものではありません。

数々のトライ&エラーや過去の蓄積された知見をもとに、常にアップデートされ続けている「生きたノウハウ集」です。

そして、このマニュアルこそが、大手コンサルティングファームのブランド価値を支え、若手担当者でも一定以上の成果を出せる仕組みを実現しているのです。

私自身も、これまで複数の有名コンサル企業とお付き合いさせていただいた経験がありますが、どの企業でも共通して感じるのは「育成の鍵は人だけではなく、マニュアルにあり」という点です。

もはや、顧客は“コンサルタント個人”ではなく、“その企業が持つノウハウの塊=マニュアル”に対して高額の報酬を支払っているのだと言っても過言ではありません。

「まちの総務」としての学びと今後の展望

私たち「まちの総務」は、企業に寄り添いながらこうした大手ファームの支援現場に同席する中で、貴重なノウハウを日々学ばせていただいています。

そして、その知見を活かして、より汎用的なマニュアルとして再構成し、多くの中小企業の皆さまにも展開できるよう、仕組み化を進めています。

単なる「サポート役」にとどまらず、現場と一緒に成果を出すための“仕組みづくり”を支援できる存在として、「まちの総務」もまた進化していきたいと考えています。

まとめ:

大手コンサルの強さは、“属人的な凄腕”ではなく、“再現性あるマニュアル”にあります。

中小企業がこの視点を持つことで、限られた人材でも成果を出す仕組みづくりは可能です。

今後の業務改善・DX推進のヒントとして、ぜひご参考になれば幸いです。